幕末という激動の時代に、新選組副長として名を馳せた土方歳三。その冷静な指揮と強い意志は多くの人々の記憶に残っていますが、彼が手にしていた「愛刀」もまた、歴史の語り手として存在感を放っています。その刀こそが「和泉守兼定(いずみのかみかねさだ)」です。

和泉守兼定は、江戸時代後期の刀工・11代目兼定による作品で、美濃国(現在の岐阜県関市)で活躍していた刀工一派「関兼定(せきかねさだ)」の代表的な人物です。特に土方歳三が所有していた兼定の刀は「之定(これさだ)」と銘が入る作品群の一つで、その切れ味とバランスの良さから、新選組の中でも実用性に優れた刀として知られていました。

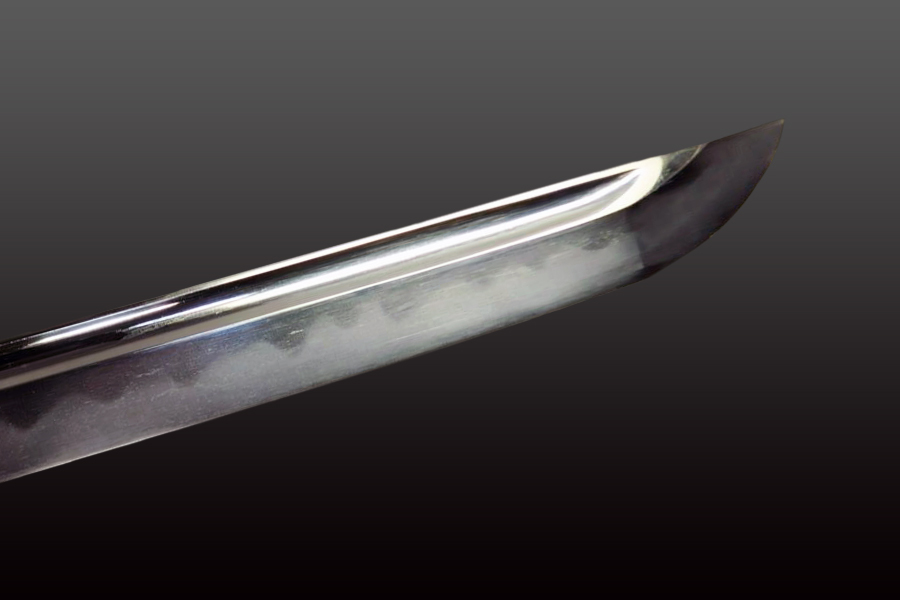

この愛刀は、土方歳三の実戦での姿を象徴する存在として語り継がれています。特に有名なのは、鳥羽・伏見の戦いや箱館戦争において、土方がこの刀を帯びて戦ったという逸話です。無駄のない構造と鋭い切っ先、そして流れるような刃文(はもん)は、単なる武器以上の意味を持ち、持ち主の気概までも表現しているようです。

また、和泉守兼定の刀は見た目の美しさも特徴です。直刃(すぐは)に近い穏やかな刃文が流れ、研ぎ澄まされた地肌には鍛えの跡が美しく現れています。これらの要素が、刀を美術工芸品としても高く評価させる理由の一つとなっています。

土方歳三という人物の魅力を語るとき、その戦いぶりや思想だけでなく、彼が選んだ刀にも注目することで、より深く彼の人物像に迫ることができます。和泉守兼定という名刀は、歴史の中で生き続ける“副長の魂”を、静かに、しかし確かに語りかけているのです。

土方歳三が携えていたとされる和泉守兼定は、実用性と美術性を兼ね備えた名刀として知られています。鳥羽・伏見や箱館といった戦場でこの刀が共にあったことから、土方の信念や戦う姿勢を象徴する存在とされています。現在もなお、彼の愛刀として多くの人々の心を惹きつけており、その刃に込められた物語は刀剣の歴史とともに語り継がれています。